- HOME

- 宮澤やすみの仏像ブツブツ

- 第313回 諏訪・神仏の旅② 諏訪大社の本地仏-普賢と千手観音

第313回 諏訪・神仏の旅② 諏訪大社の本地仏-普賢と千手観音

”中台八葉院の画像と、上記の諏訪湖の地図を重ねてみると--”

音楽家で神仏研究家の宮澤やすみが、仏像とその周辺をブツブツ語る連載エッセイ。

こんにちは。三味線でジャズバンドに加わっている宮澤やすみです。昭和初期の日本のジャズや歌謡曲を再現するG.C.R.管絃楽団の一員に加わらせてもらってます。本日は千葉でステージです。

さて、長野県で行われていた「諏訪神仏プロジェクト」に関連して、諏訪の地を訪れました。

今年は、有名な御柱祭も実行されて盛り上がっている諏訪の地。たくさんの写真や興味深い話題を仕入れてきたので、ここで何回かに分けて書いていきたいと思います。

今回は、諏訪大社と仏像の関係。

明治維新より前は、神社に仏像があるのはよくあることでして、神社のご祭神の本体が仏であるとする「本地垂迹説」に基づいて、ご祭神の本地仏が祀られました。

諏訪大社でも境内に神宮寺というお寺が建てられ、神社の運営にあたったのです。

諏訪大社上社本宮の本地仏が祀られる、仏法紹隆寺の普賢堂

明治の神仏分離によって、境内のお寺は解体され、仏像は関係の深かった近隣のお寺に移されました。

そのうち、現在まで残っている本地仏が、普賢菩薩と千手観音菩薩の二体です。

それぞれ、

諏訪大社上社本宮---普賢菩薩

諏訪大社下社秋宮---千手観音菩薩

という関係になっています。

「諏訪神仏プロジェクト」のメインヴィジュアルになっていた”諏訪大明神本地普賢菩薩”

なぜ諏訪の神の本地が普賢と観音なのか?

それには理由があるそうでして...。

諏訪大社上社本宮拝殿。この神社自体ナゾがいっぱい。それは後日

まず基本事項として、諏訪大社とは諏訪湖周辺に四つの神社から構成されています。

大きく分けて上社(かみしゃ)と下社(しもしゃ)のふたつ。

それがさらに、

上社は本宮(ほんみや)と前宮(まえみや)

下社は秋宮(あきみや)と春宮(はるみや)

という二社があり、合計で四社となります。

諏訪大社下社秋宮拝殿

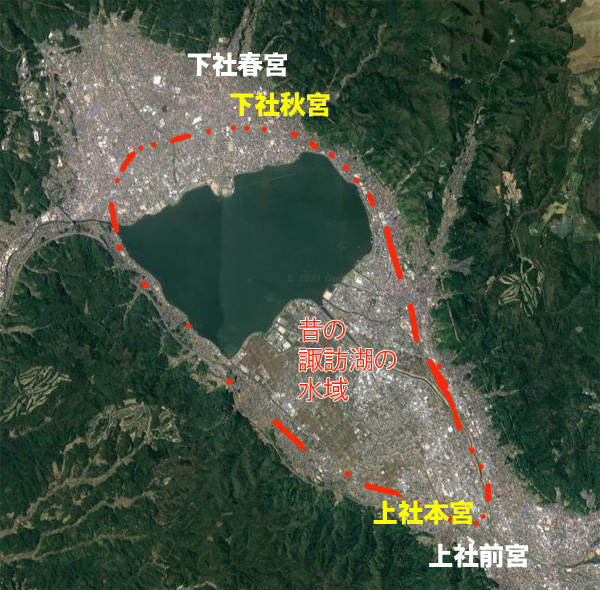

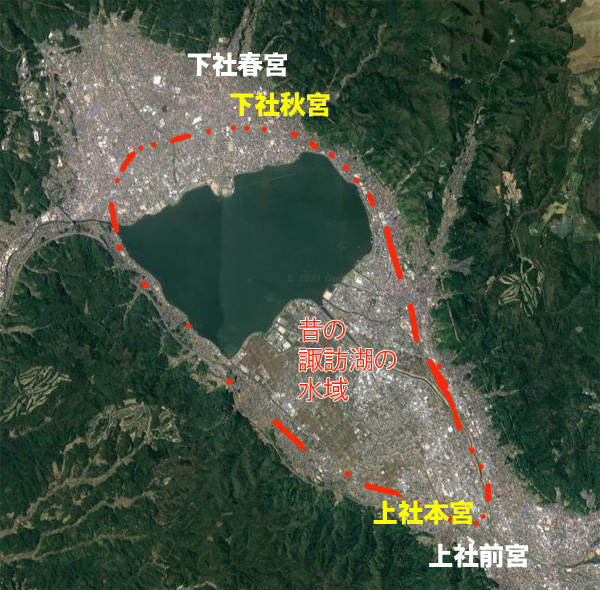

位置関係は下記画像のとおり。上社が湖から離れているように見えるけど、じつは諏訪湖は古代にはもっと広い水域があったんですね。

赤い線でおおざっぱに示したのが昔の水域なんですけど、上社も下社も湖の水域ぎりぎりに建っていたことがわかります。

諏訪大社の位置関係

で、なぜ普賢と観音なのかという話なんですけど、諏訪の地は中世から密教が伝わって盛んになったことがきっかけです。

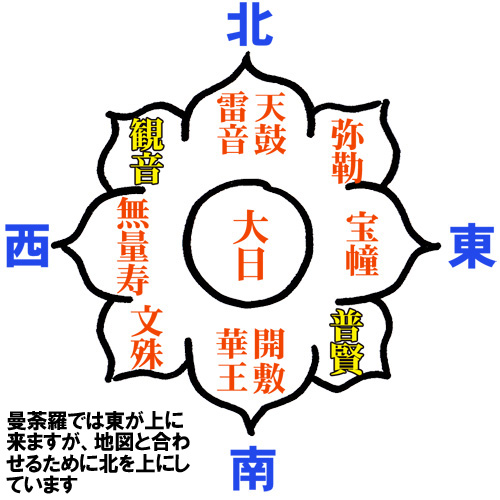

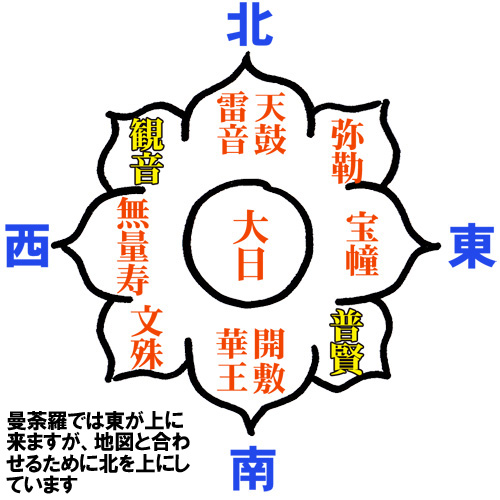

密教の根本を示す曼荼羅の、胎蔵曼荼羅の中心に描かれる図を「中台八葉院」といいますが、これを諏訪湖にあてはめたんだそうです。

胎蔵曼荼羅の中台八葉院を図式化するとこんな感じ

中台八葉院の画像と、上記の諏訪湖の地図を重ねてみると、

ものすごくおおざっぱに、下社と上社の位置関係が、ちょうど観音と普賢の位置関係に重なりませんか?

今と昔の湖の位置が違う点も加味して、頭の中でなんとなーく重ねてください。

そりゃまあ、角度が少しずれるのでぴったりというわけにはいきませんけど、まあなんとなくでいいんです。

普賢菩薩は、上社にゆかりのある仏法紹隆寺に、

観音菩薩(千手観音)は、下社にゆかりのある照光寺に安置されています。

仏法紹隆寺では普段も拝観料を納めて拝観が可能。前回もご紹介しました(下記リンク)。

流麗な彫刻が見事な照光寺本堂

照光寺の千手観音は60年に一度公開の秘仏で撮影不可でした。

目測ですが像高十数センチくらいの小さな立像。小さいけれどものすごく精巧に造られていて、表情は鋭い切れ長の目、すっと鼻筋が通っています。

小さい顔なのにきれいに整ったお顔で、よくこんなに小さな顔に精巧に彫ったものだなと驚きます。下半身の裙(スカート状の衣)には、細かい截金文様がびっしりとあり、欠落もありません。

はっきりいって、老眼の目にはつらい(笑)。メガネをはずして肉眼で一生懸命見ますが限界がある。昔の人の手仕事の細かさに驚嘆します。

脇侍の不動明王、毘沙門天も小さいながら雄々しく立っていました。

小さな厨子に納められていて、武田勝頼の念持仏との伝承もあります。

照光寺の本尊は金剛界大日如来。右側も大日如来だがこちらは諏訪大社下社神宮寺の三重塔の本尊だったもの

諏訪大社の残る二社についてですけど、上社前宮も普賢菩薩であり、仏法紹隆寺の普賢像の胎内に収められていた小像がそれだといいます(過去記事に写真あり)。

下社春宮の本地は薬師如来で、像は残っていないようです。

今回取材した二体の仏像は、神仏分離以来2つのお寺で大事に安置され、今も信仰を集めています。

仏法紹隆寺さんも照光寺さんも、このほかに見どころある仏像がいくつもあったので、次回以降ご紹介します(来週は別の話題を挟む予定なんですけど、長い目でひとつ)。

しばらく続く諏訪シリーズ、どうぞおつきあいください

それでは聴いてください。

マンハッタン・トランスファーで「フォー・ブラザーズ」。

(過去記事)

諏訪大社ゆかりの仏像一斉公開「諏訪神仏プロジェクト」

https://www.butuzou-world.com/column/miyazawa/20221101-2/

諏訪・神仏の旅① 「万治の石仏」

https://www.butuzou-world.com/column/miyazawa/20221129-2/

---おしらせ---

本コラム筆者・宮澤やすみ関連情報

1.

古代史を歌った新作アルバム『時の水辺』。

ご購入いただけると活動存続の助けになります。応援よろしくお願いいたします。

プレーヤー不要。スマホですぐ聴けるQRコード付きブックレットです(CDも付いてます)。

詳細のご紹介は

↓↓↓

http://yasumimiyazawa.com/buttz/tokinomizube.html

雅楽の笙や篳篥も入った独特のサウンドで、「聴いたことないけど、どこか懐かしい」大人むけのロックです

収録曲:

1.Fantastic Dystopia

2.一木造

3.Shami on The Water

4.川のほとりで

5.Benzai-Tennyo

6.Black Etenraku

7.北斗星

8.いけるとこまで

ほか、付録CDにボーナストラック

宮澤やすみ公式サイト:http://yasumimiyazawa.com

宮澤やすみツイッター:https://twitter.com/yasumi_m

音楽家で神仏研究家の宮澤やすみが、仏像とその周辺をブツブツ語る連載エッセイ。

こんにちは。三味線でジャズバンドに加わっている宮澤やすみです。昭和初期の日本のジャズや歌謡曲を再現するG.C.R.管絃楽団の一員に加わらせてもらってます。本日は千葉でステージです。

さて、長野県で行われていた「諏訪神仏プロジェクト」に関連して、諏訪の地を訪れました。

今年は、有名な御柱祭も実行されて盛り上がっている諏訪の地。たくさんの写真や興味深い話題を仕入れてきたので、ここで何回かに分けて書いていきたいと思います。

今回は、諏訪大社と仏像の関係。

明治維新より前は、神社に仏像があるのはよくあることでして、神社のご祭神の本体が仏であるとする「本地垂迹説」に基づいて、ご祭神の本地仏が祀られました。

諏訪大社でも境内に神宮寺というお寺が建てられ、神社の運営にあたったのです。

諏訪大社上社本宮の本地仏が祀られる、仏法紹隆寺の普賢堂

明治の神仏分離によって、境内のお寺は解体され、仏像は関係の深かった近隣のお寺に移されました。

そのうち、現在まで残っている本地仏が、普賢菩薩と千手観音菩薩の二体です。

それぞれ、

諏訪大社上社本宮---普賢菩薩

諏訪大社下社秋宮---千手観音菩薩

という関係になっています。

「諏訪神仏プロジェクト」のメインヴィジュアルになっていた”諏訪大明神本地普賢菩薩”

なぜ諏訪の神の本地が普賢と観音なのか?

それには理由があるそうでして...。

諏訪大社上社本宮拝殿。この神社自体ナゾがいっぱい。それは後日

まず基本事項として、諏訪大社とは諏訪湖周辺に四つの神社から構成されています。

大きく分けて上社(かみしゃ)と下社(しもしゃ)のふたつ。

それがさらに、

上社は本宮(ほんみや)と前宮(まえみや)

下社は秋宮(あきみや)と春宮(はるみや)

という二社があり、合計で四社となります。

諏訪大社下社秋宮拝殿

位置関係は下記画像のとおり。上社が湖から離れているように見えるけど、じつは諏訪湖は古代にはもっと広い水域があったんですね。

赤い線でおおざっぱに示したのが昔の水域なんですけど、上社も下社も湖の水域ぎりぎりに建っていたことがわかります。

諏訪大社の位置関係

で、なぜ普賢と観音なのかという話なんですけど、諏訪の地は中世から密教が伝わって盛んになったことがきっかけです。

密教の根本を示す曼荼羅の、胎蔵曼荼羅の中心に描かれる図を「中台八葉院」といいますが、これを諏訪湖にあてはめたんだそうです。

胎蔵曼荼羅の中台八葉院を図式化するとこんな感じ

中台八葉院の画像と、上記の諏訪湖の地図を重ねてみると、

ものすごくおおざっぱに、下社と上社の位置関係が、ちょうど観音と普賢の位置関係に重なりませんか?

今と昔の湖の位置が違う点も加味して、頭の中でなんとなーく重ねてください。

そりゃまあ、角度が少しずれるのでぴったりというわけにはいきませんけど、まあなんとなくでいいんです。

普賢菩薩は、上社にゆかりのある仏法紹隆寺に、

観音菩薩(千手観音)は、下社にゆかりのある照光寺に安置されています。

仏法紹隆寺では普段も拝観料を納めて拝観が可能。前回もご紹介しました(下記リンク)。

流麗な彫刻が見事な照光寺本堂

照光寺の千手観音は60年に一度公開の秘仏で撮影不可でした。

目測ですが像高十数センチくらいの小さな立像。小さいけれどものすごく精巧に造られていて、表情は鋭い切れ長の目、すっと鼻筋が通っています。

小さい顔なのにきれいに整ったお顔で、よくこんなに小さな顔に精巧に彫ったものだなと驚きます。下半身の裙(スカート状の衣)には、細かい截金文様がびっしりとあり、欠落もありません。

はっきりいって、老眼の目にはつらい(笑)。メガネをはずして肉眼で一生懸命見ますが限界がある。昔の人の手仕事の細かさに驚嘆します。

脇侍の不動明王、毘沙門天も小さいながら雄々しく立っていました。

小さな厨子に納められていて、武田勝頼の念持仏との伝承もあります。

照光寺の本尊は金剛界大日如来。右側も大日如来だがこちらは諏訪大社下社神宮寺の三重塔の本尊だったもの

諏訪大社の残る二社についてですけど、上社前宮も普賢菩薩であり、仏法紹隆寺の普賢像の胎内に収められていた小像がそれだといいます(過去記事に写真あり)。

下社春宮の本地は薬師如来で、像は残っていないようです。

今回取材した二体の仏像は、神仏分離以来2つのお寺で大事に安置され、今も信仰を集めています。

仏法紹隆寺さんも照光寺さんも、このほかに見どころある仏像がいくつもあったので、次回以降ご紹介します(来週は別の話題を挟む予定なんですけど、長い目でひとつ)。

しばらく続く諏訪シリーズ、どうぞおつきあいください

それでは聴いてください。

マンハッタン・トランスファーで「フォー・ブラザーズ」。

(過去記事)

諏訪大社ゆかりの仏像一斉公開「諏訪神仏プロジェクト」

https://www.butuzou-world.com/column/miyazawa/20221101-2/

諏訪・神仏の旅① 「万治の石仏」

https://www.butuzou-world.com/column/miyazawa/20221129-2/

---おしらせ---

本コラム筆者・宮澤やすみ関連情報

1.

古代史を歌った新作アルバム『時の水辺』。

ご購入いただけると活動存続の助けになります。応援よろしくお願いいたします。

プレーヤー不要。スマホですぐ聴けるQRコード付きブックレットです(CDも付いてます)。

詳細のご紹介は

↓↓↓

http://yasumimiyazawa.com/buttz/tokinomizube.html

雅楽の笙や篳篥も入った独特のサウンドで、「聴いたことないけど、どこか懐かしい」大人むけのロックです

収録曲:

1.Fantastic Dystopia

2.一木造

3.Shami on The Water

4.川のほとりで

5.Benzai-Tennyo

6.Black Etenraku

7.北斗星

8.いけるとこまで

ほか、付録CDにボーナストラック

宮澤やすみ公式サイト:http://yasumimiyazawa.com

宮澤やすみツイッター:https://twitter.com/yasumi_m